Harian Masyarakat | Gelombang demonstrasi yang meledak dalam beberapa pekan terakhir menyoroti ketidakpuasan publik terhadap DPR, khususnya soal tunjangan dan fasilitas anggota dewan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa aksi damai adalah hak konstitusional, tetapi perusakan dan bentrokan tidak bisa ditoleransi.

Dalam konteks itu, pemerintah menggunakan istilah anarkistis untuk membedakan antara massa damai dan kelompok yang dianggap perusuh. Label ini berfungsi memberikan legitimasi kepada aparat, menenangkan opini publik, sekaligus menggeser perhatian dari persoalan substansial menuju isu keamanan. Strategi ini menciptakan garis moral: siapa yang sah sebagai bagian dari demokrasi, dan siapa yang harus ditindak.

Namun, pelabelan itu juga melahirkan konsep “musuh imajiner”. Figur lawan yang kabur identitasnya, tetapi diposisikan sebagai biang kerusuhan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah pemerintah lebih memilih stabilitas jangka pendek dengan menciptakan musuh bayangan, atau berani membuka ruang dialog substansial dengan rakyatnya sendiri?

Musuh Imajiner dan Delegitimasi Kritik

Pelabelan demonstran sebagai anarkis, penyusup, bahkan makar menurunkan kualitas demokrasi. Ia membuat ruang kritik mengecil karena kelompok sipil yang kritis rentan dicurigai. Dalam praktiknya, strategi ini bukan hanya menekan protes, tetapi juga mengalihkan perhatian publik dari substansi tuntutan seperti transparansi DPR dan akuntabilitas kebijakan.

Sejarah menunjukkan pola serupa di banyak negara. Di Perancis saat protes Gilets Jaunes (2018–2019), Turki dalam demonstrasi Gezi Park (2013), dan Chile dalam Estallido Social (2019), pelabelan “perusuh” digunakan untuk membenarkan represi. Dampaknya sering berupa peredaman sesaat, tetapi meninggalkan tuduhan pelanggaran HAM dan luka demokrasi.

Narasi Antek Asing: Pola Lama yang Diulang

Selain musuh imajiner, pemerintah dan elite politik juga menggunakan narasi antek asing. Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono mengklaim keterlibatan pihak asing dalam aksi protes terakhir. Presiden Prabowo pun berulang kali menuduh adanya “antek asing yang tidak suka Indonesia bangkit”.

Narasi ini bukan hal baru. Pada masa Orde Baru, kritik mahasiswa, buruh, atau LSM kerap disebut alat asing untuk mengganggu stabilitas nasional. Pola itu terus berulang hingga sekarang, bahkan diperkuat oleh media internasional seperti Sputnik dari Rusia yang menuding tokoh asing sebagai dalang protes di Indonesia.

Efeknya, kritik warga disederhanakan menjadi sekadar operasi asing, bukan ekspresi demokratis. Protes yang sebenarnya lahir dari keresahan nyata—ketidakadilan ekonomi, lemahnya perlindungan sosial, hingga kebijakan DPR—hilang dari pembahasan.

Jejak Narasi Antek Asing

Penelusuran fakta menunjukkan bahwa istilah antek asing sudah lama menjadi bagian dari retorika politik Prabowo. Ia menggunakannya sejak pilpres 2014, berlanjut ke 2019, masa menjabat Menteri Pertahanan, hingga kini sebagai presiden. Targetnya pun bergeser, dari lawan politik, pejabat, hingga masyarakat sipil yang kritis.

Data menunjukkan, pada 2025 narasi ini mencapai puncaknya dengan digunakan setidaknya sembilan kali dalam berbagai momen. Di media sosial, narasi tersebut disebarkan melalui akun-akun pendukung TNI dan pemerintahan. Konten yang diproduksi memberi kesan seolah protes rakyat adalah ancaman asing yang berbahaya.

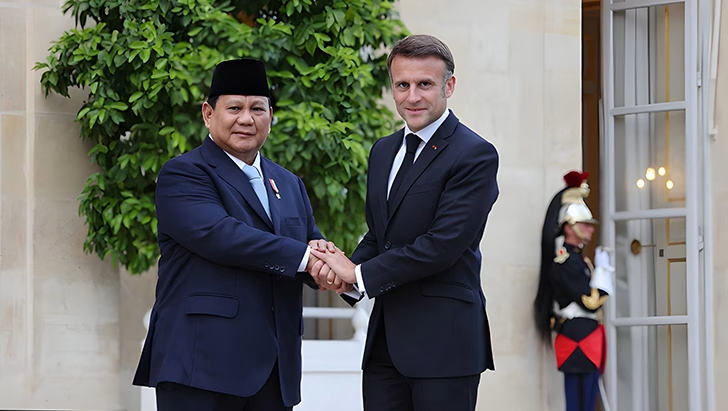

Ironisnya, meski retorika anti-asing terus digaungkan, pemerintah tetap menjalin kerja sama internasional. Contohnya pembelian 24 jet tempur F-15EX dari Amerika Serikat, 42 jet tempur Rafale dari Prancis, serta pinjaman dari Cina untuk mendukung program makan bergizi gratis. Kontradiksi ini menunjukkan bahwa istilah “antek asing” lebih merupakan senjata politik ketimbang refleksi konsisten dari kebijakan negara.

Efektivitas dan Risiko Strategi Ini

Ada tiga keuntungan instan bagi pemerintah dari penggunaan narasi “musuh imajiner” dan “antek asing”:

- Delegitimasi protes rakyat tanpa perlu menjawab substansi tuntutan.

- Menggerakkan sentimen nasionalisme, seolah ada ancaman eksternal yang harus dilawan bersama.

- Mengecilkan ruang demokrasi, karena aktivis dan mahasiswa rentan distigma serta direpresi aparat.

Tetapi risikonya jauh lebih besar. Pertama, demokrasi kehilangan vitalitas karena semua kritik bisa dilabeli “anarkis” atau “antek asing”. Kedua, polarisasi sosial makin tajam karena rakyat dipaksa curiga terhadap sesamanya. Ketiga, budaya politik berbasis stigma menggantikan debat berbasis data dan kebijakan.

Perspektif Akademik dan Global

Menurut pakar politik Kunto Adi Wibowo, narasi antek asing efektif untuk membangun simpati dengan pola “kita versus mereka”. Strategi ini lazim digunakan tokoh populis di banyak negara. Namun, efektivitas jangka pendek sering berbayar mahal: hilangnya ruang dialog dan matinya partisipasi politik warga.

Sabina Satriyani Puspita, peneliti Herb Feith Indonesian Engagement Centre, menekankan bahwa narasi ini berbahaya karena mengasingkan warga dari masalah sebenarnya. Sebagai strategi disinformasi, ia juga memperkuat propaganda dan mengintimidasi kelompok sipil yang memperjuangkan HAM.

Pengalaman global menunjukkan bahwa tuduhan semacam ini kerap digunakan oleh pemerintah otoriter untuk menjustifikasi represi, seperti Rusia dengan hukum foreign agent atau negara-negara Asia Timur yang menolak nilai-nilai HAM dengan alasan “agenda Barat”.

Demokrasi atau Stabilitas Semu?

Kini Indonesia menghadapi pilihan sulit. Apakah pemerintah hendak terus menggunakan narasi musuh imajiner dan antek asing untuk menjaga stabilitas semu, atau membuka ruang dialog yang lebih jujur?

Bahasa politik bukan sekadar komunikasi, melainkan instrumen kekuasaan. Ketika istilah “anarkis” direduksi menjadi sinonim perusuh, atau kritik disebut “antek asing”, publik kehilangan kesempatan memahami ragam ide politik yang sah.

Protes adalah bagian dari demokrasi, bukan tanda pengkhianatan. Menyebut demonstran sebagai antek asing hanya memperlemah legitimasi pemerintah. Sebaliknya, membuka ruang dialog dapat memperkuat fondasi negara hukum yang sehat dan membuat Indonesia lebih tahan terhadap krisis politik di masa depan.

Sejarah politik dunia mengajarkan bahwa labelisasi musuh imajiner hanya memberi jeda, bukan solusi. Narasi “anarkis” dan “antek asing” mungkin efektif menenangkan situasi sesaat, tetapi ia mengorbankan demokrasi dalam jangka panjang.

Rakyat Indonesia harus menjaga agar perhatian tidak teralihkan dari substansi tuntutan: transparansi DPR, akuntabilitas kebijakan, dan keadilan sosial. Demokrasi hanya bisa tumbuh bila negara membuka ruang kritik, bukan dengan menciptakan musuh bayangan.