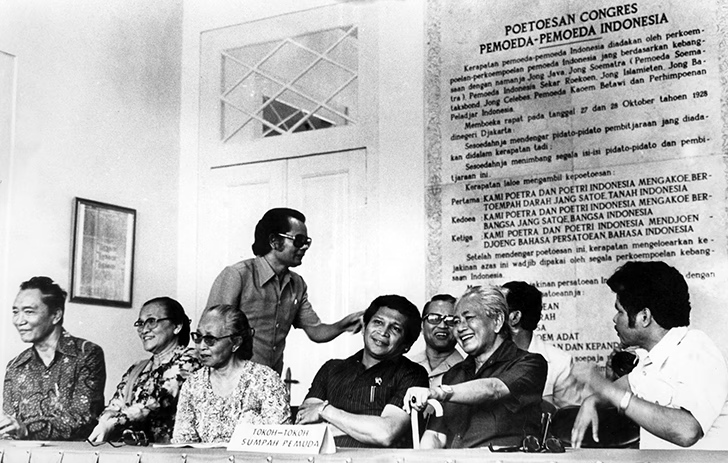

Harian Masyarakat | Setiap 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingati peristiwa penting yang menjadi tonggak persatuan nasional: Sumpah Pemuda. Pada hari itu tahun 1928, sekelompok pemuda berusia dua puluhan dari berbagai daerah di Nusantara berkumpul di Gedung Indonesische Clubgebouw, Jalan Kramat Raya No.106, Batavia (Jakarta).

Mereka datang dari latar belakang berbeda; etnis, agama, bahasa, dan budaya. Namun di bawah tekanan kolonialisme, mereka berani mengikrarkan tiga kalimat yang menyatukan seluruh anak bangsa:

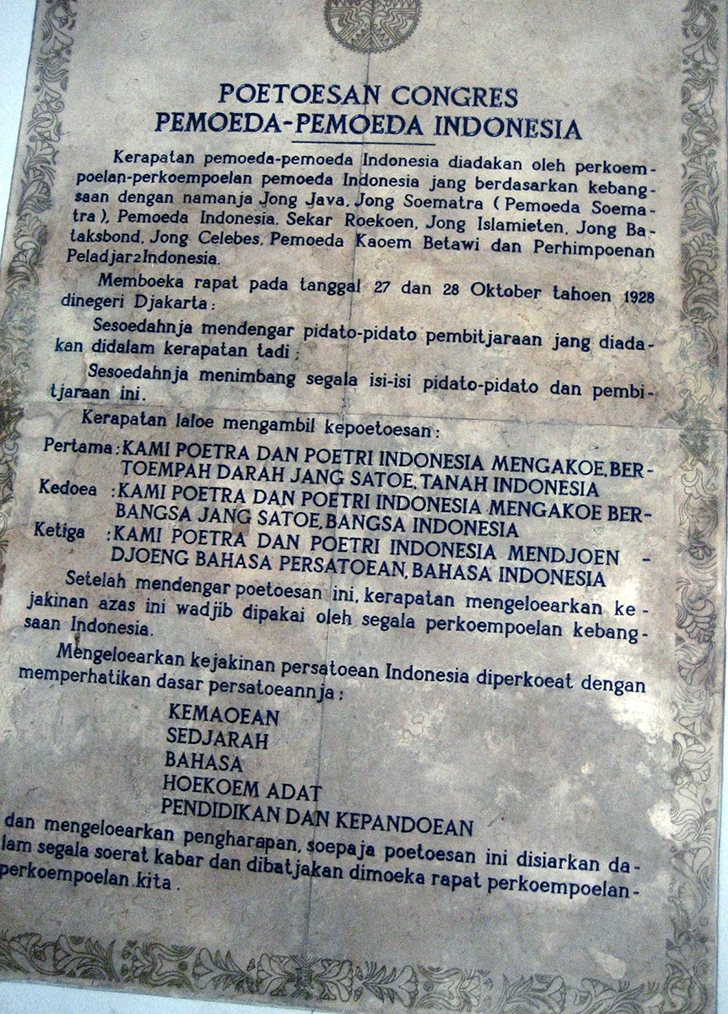

- Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.

- Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

- Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Tiga kalimat itu menjadi titik balik sejarah. Di tengah larangan menyebut kata “Indonesia”, mereka menegaskan identitas baru: bangsa yang satu, bahasa yang satu, tanah air yang satu.

Proses Panjang Menuju Sumpah Pemuda

Sumpah Pemuda tidak lahir tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari proses panjang kesadaran nasional.

- Kongres Pemuda I (1926) menjadi awal penyatuan gagasan antarorganisasi pemuda seperti Jong Java dan Jong Sumatranen Bond. Kongres ini belum menghasilkan keputusan final, tetapi menanamkan benih persatuan.

- Kongres Pemuda II (27–28 Oktober 1928) menjadi puncak proses itu. Kongres digelar dalam tiga sesi di tiga tempat berbeda:

- Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (Lapangan Banteng) membahas dasar persatuan bangsa.

- Gedung Oost Java Bioscoop membahas pentingnya pendidikan nasional.

- Gedung Indonesische Clubgebouw menjadi tempat pembacaan ikrar Sumpah Pemuda dan pemutaran pertama lagu “Indonesia Raya” ciptaan Wage Rudolf Supratman.

Kongres ini dipimpin oleh Soegondo Djojopoespito dan dihadiri oleh organisasi pemuda dari berbagai daerah: Jong Java, Jong Islamieten Bond, Jong Bataks Bond, Sekar Rukun, Pemuda Indonesia, dan lainnya.

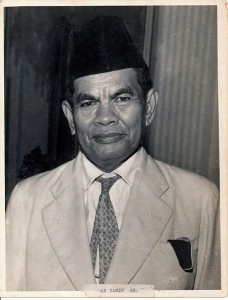

Mohammad Yamin: Otak di Balik Tiga Kalimat Sakti

Sosok penting di balik perumusan Sumpah Pemuda adalah Mohammad Yamin, pemuda asal Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat. Ia seorang sastrawan, sejarawan, dan ahli hukum yang sejak muda aktif dalam organisasi Jong Sumatranen Bond.

Yamin-lah yang menulis naskah Sumpah Pemuda dan pertama kali mengusulkan agar bahasa Melayu dijadikan dasar bahasa persatuan. Ia percaya bahwa kemerdekaan hanya bisa dicapai bila seluruh suku dan daerah bersatu dalam satu cita-cita.

Dalam Kongres Pemuda I tahun 1926, Yamin sudah mengajukan konsep penting tentang bahasa persatuan. Dua tahun kemudian, idenya diwujudkan dalam ikrar resmi Sumpah Pemuda dengan istilah “bahasa Indonesia”.

Setelah kemerdekaan, Yamin aktif dalam BPUPKI dan ikut merumuskan dasar negara. Ia juga dikenal sebagai pelopor puisi modern Indonesia lewat karya seperti Tanah Air (1922) dan Indonesia Tumpah Darahku (1928).

Yamin wafat pada 17 Oktober 1962 dan mendapat gelar Pahlawan Nasional pada 1973. Namanya kini melekat erat dengan semangat Sumpah Pemuda yang ia gagas.

Gedung Kramat 106: Dari Rumah Pelajar ke Museum Sejarah

Tempat lahirnya Sumpah Pemuda, Gedung Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya No.106, awalnya adalah rumah milik Sie Kong Liang. Pada awal abad ke-20, rumah ini disewa pelajar STOVIA dan Rechtsschool sebagai asrama dan dikenal dengan nama Commensalen Huis.

Tahun 1927, gedung ini menjadi markas organisasi pemuda seperti PPPI dan tempat berkumpulnya tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Amir Sjarifuddin.

Di sinilah pada 28 Oktober 1928, seluruh peserta Kongres Pemuda II berdiri bersama dan mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda.

Kini gedung tersebut menjadi Museum Sumpah Pemuda, tempat generasi muda bisa menelusuri jejak perjuangan para pendahulu.

Arti dan Makna Sumpah Pemuda

Sumpah Pemuda memuat tiga pilar utama:

- Satu Tanah Air – pengakuan terhadap wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan geopolitik.

- Satu Bangsa – pengakuan atas identitas nasional di atas perbedaan etnis dan agama.

- Satu Bahasa – penegasan bahwa bahasa Indonesia adalah alat pemersatu dan simbol integrasi.

Maknanya jelas: kesetiaan kepada persatuan dan penolakan terhadap perpecahan. Itulah alasan mengapa nilai-nilainya tetap relevan hampir seabad kemudian.

Relevansi Sumpah Pemuda di Era Prabowo-Gibran

Nilai Sumpah Pemuda bukan hanya sejarah, tetapi juga pedoman moral di tengah dunia modern.

- Meneguhkan Persatuan dalam Era Global

Di tengah kompetisi global dan geopolitik yang terfragmentasi, semangat persatuan menjadi fondasi moral. Pemerintahan Prabowo-Gibran menekankan pembangunan merata dan inklusif, sejalan dengan semangat Kongres Pemuda 1928. - Bahasa Persatuan di Era Polarisasi Digital

Media sosial menciptakan “suku-suku digital”. Di sini, semangat “bahasa persatuan” berarti komunikasi yang sehat, santun, dan saling menghargai di ruang publik. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat, tetapi etika kebangsaan. - Pemuda Sebagai Penggerak Ekonomi dan Moral

Generasi muda kini tidak berjuang dengan senjata, melainkan dengan inovasi, kreativitas, dan daya cipta. Mereka adalah motor ekonomi baru lewat startup, pertanian modern, hingga industri kreatif. - Gotong Royong dan Kolaborasi

Semangat 1928 mengajarkan bahwa keberagaman adalah kekuatan. Pemerintahan kolaboratif lintas suku, agama, dan partai adalah cerminan nyata nilai-nilai Sumpah Pemuda.

Tantangan Baru: Persatuan di Era Digital

Kini, Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun dan tengah bersiap menuju Indonesia Emas 2045. Namun, tantangan baru bermunculan: ketimpangan ekonomi, polarisasi sosial, hingga korupsi yang menggerus kepercayaan publik.

Anak muda menghadapi dunia kerja yang kompetitif, otomatisasi yang mengancam lapangan kerja, dan disinformasi yang memecah persatuan.

Di sinilah makna Sumpah Pemuda kembali hidup: persatuan tidak cukup diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata.

Menjadi pemuda masa kini berarti:

- Berani berinovasi dan menciptakan solusi.

- Menolak intoleransi dan korupsi.

- Menjaga solidaritas lintas batas dan kepercayaan sosial.

Semangat yang Tak Pernah Padam

Sumpah Pemuda adalah kontrak sosial antar generasi. Ia menegaskan bahwa bangsa ini dibangun di atas kesadaran kolektif, bukan kebetulan sejarah.

Dari tangan para pemuda di tahun 1928, lahirlah imajinasi tentang Indonesia, sebuah komunitas yang dibayangkan bersama, namun diperjuangkan nyata.

Kini tugas generasi muda adalah menjaga imajinasi itu tetap hidup: menjadi pemuda yang kritis, solutif, dan berani terlibat, bukan hanya penonton sejarah.

Seperti yang diajarkan Sumpah Pemuda hampir seabad lalu,

“Kita boleh berbeda pandangan, tapi jangan berbeda tujuan. Kita boleh bersaing gagasan, tapi jangan saling meniadakan.”

Selama nilai persatuan dijaga, Indonesia akan terus kuat, dari Kramat 106 hingga masa depan 2045.